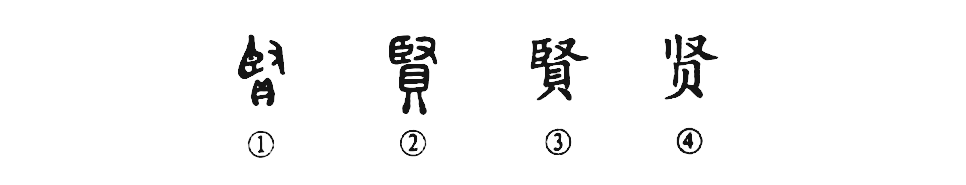

细说汉字:贤

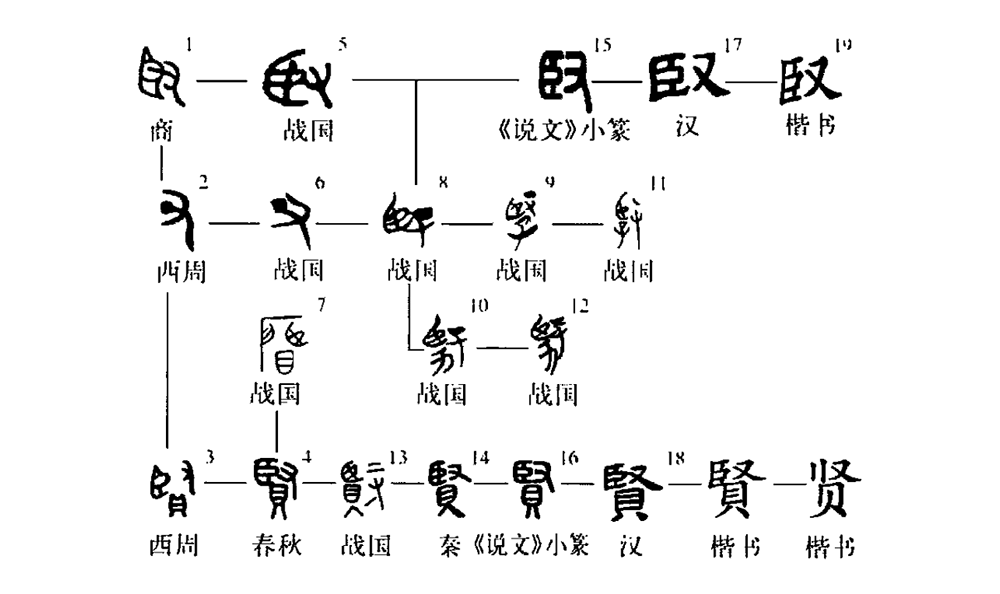

,从又、从臣,像以手指抉人之目。西周金文作

,从又、从臣,像以手指抉人之目。西周金文作 (字形3“賢”字所从),手指与目形分离,造字意图已不明显;或省作

(字形3“賢”字所从),手指与目形分离,造字意图已不明显;或省作 (字形2),字义亦不甚显豁。战国文字承袭西周金文,亦有

(字形2),字义亦不甚显豁。战国文字承袭西周金文,亦有 、

、 二形(字形5、6) ;或将二者组合,写作

二形(字形5、6) ;或将二者组合,写作 (字形8),则像眼球已被抉出(战国文字中,“臤”所从之“又”上面多有一笔或两笔,即此形之变)。古文字多借“臤”为“賢”。《说文·臤部》:“臤,古文以为賢字。”柞伯簋:“王迟赤金十反(钣)。王曰:‘小子、小臣,敬又臤(賢)隻(获)则取。’”(迟:读为“陈”,陈列。臤:字形2。《小尔雅·广诂》:“賢,多也。”此句的完整意思是:王陈列赤金十钣作为奖品,说:“小子、小臣,恭敬而射中多的可得到这些奖品。”) 郭店楚墓竹简《唐虞之道》:“尧舜之行,爱亲尊臤(賢)。”(字形6)又《语丛四》:“臤(賢)人不在侧,是谓迷惑。”(字形8)汉校官碑:“亲臤(賢)宝知(智)。”(字形17)《说文》:“賢,多才也。”《周礼·地宫·乡大夫》:“兴賢者能者。”郑玄注:“賢者,有德行者。”“賢”始见于西周金文(字形3),是在假借字上加注意符造出的分化字。国有賢人,犹家之有财,故“賢”字从“貝”。战国文字或从“賢”省、从“户”(字形7),寓家有賢人之意;或从“子”(字形9、11),有尊賢之意;或从“力”(字形10、12),取賢者多力之意。在宋元以来的一些小说戏曲刻本中,“臤”旁多简作“

(字形8),则像眼球已被抉出(战国文字中,“臤”所从之“又”上面多有一笔或两笔,即此形之变)。古文字多借“臤”为“賢”。《说文·臤部》:“臤,古文以为賢字。”柞伯簋:“王迟赤金十反(钣)。王曰:‘小子、小臣,敬又臤(賢)隻(获)则取。’”(迟:读为“陈”,陈列。臤:字形2。《小尔雅·广诂》:“賢,多也。”此句的完整意思是:王陈列赤金十钣作为奖品,说:“小子、小臣,恭敬而射中多的可得到这些奖品。”) 郭店楚墓竹简《唐虞之道》:“尧舜之行,爱亲尊臤(賢)。”(字形6)又《语丛四》:“臤(賢)人不在侧,是谓迷惑。”(字形8)汉校官碑:“亲臤(賢)宝知(智)。”(字形17)《说文》:“賢,多才也。”《周礼·地宫·乡大夫》:“兴賢者能者。”郑玄注:“賢者,有德行者。”“賢”始见于西周金文(字形3),是在假借字上加注意符造出的分化字。国有賢人,犹家之有财,故“賢”字从“貝”。战国文字或从“賢”省、从“户”(字形7),寓家有賢人之意;或从“子”(字形9、11),有尊賢之意;或从“力”(字形10、12),取賢者多力之意。在宋元以来的一些小说戏曲刻本中,“臤”旁多简作“ ”(见《宋元以来俗字谱》44页“堅”、106页“緊”、114页“賢”、125页“鏗”等字)。新中国成立后,“臤”旁简化为“

”(见《宋元以来俗字谱》44页“堅”、106页“緊”、114页“賢”、125页“鏗”等字)。新中国成立后,“臤”旁简化为“ ”,“貝”简化为“贝”;“賢”类推简化为“贤”。(冀小军)

”,“貝”简化为“贝”;“賢”类推简化为“贤”。(冀小军)

——李学勤《字源》

扩展阅读